数少ないブログの愛読者の方から「ブログの更新が全くされていない!」という叱咤をいただきました。この間、転職、親の介護等、様々な諸事情があったものの、所詮は言い訳。約10か月ぶりにブログを更新してみました。これからは数少ない愛読者のためにも、少し真面目に執筆活動に精を出すことにします(笑)。久しぶりに取り上げるのは「石垣の話」です。

1.縁遠かった直木賞作品

自慢にならない話ではあるが、筆者はこれまで「直木賞(直木三十五賞)」作品を読む機会が全くなかった。純文学の「芥川賞」作品を読む柄でないことは自分でもよく認識しているところであるが、過去の「直木賞」作品の中には歴史小説も数多くあっただけに、よく考えてみると、人生、随分ともったいないことをしていたものである(苦笑)。

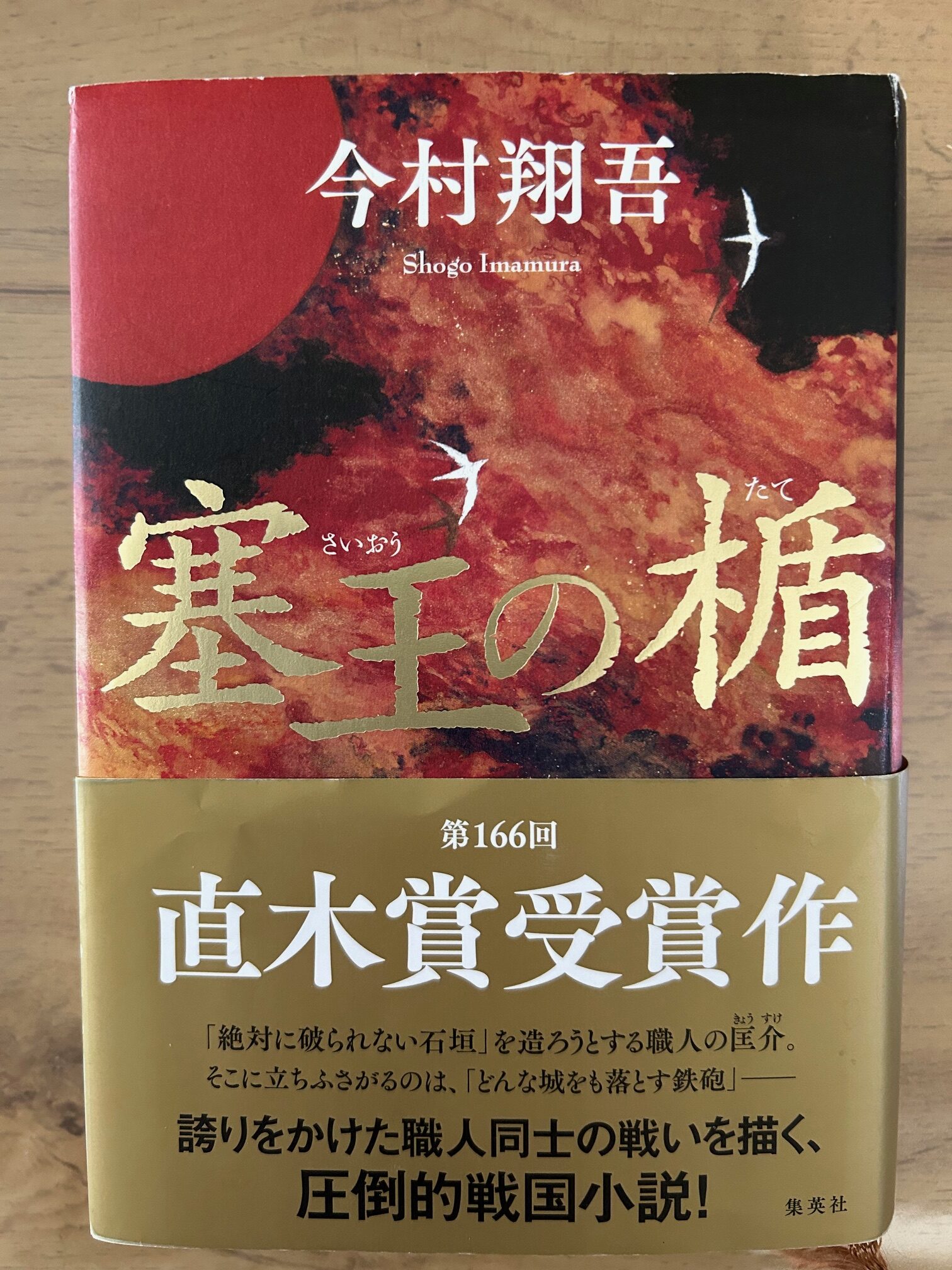

『塞王の楯』。今村翔吾氏が筆者の第166回直木賞(2021年下半期)受賞作品である。ハードカバーで550ページを超える超大作だが、ストーリーの展開力にすっかり引き込まれ、一気に読破してしまった。文庫本の上下セットも発刊されている。城好きの方には是非手に取っていただきたい、お勧めの一冊である。

2.物語の舞台は「大津城」

以下、あまりネタバレのしない範囲で(苦笑)。物語の舞台となるのは滋賀県の「大津城」である。「大津城」は、安土・桃山時代に豊臣秀吉が坂本城に代わる拠点として新たに築城したもので、今の京阪電鉄浜大津駅に近い湖岸のあたりを中心にして立てられた。現在は城跡碑が立っているのみで、ほとんど痕跡が残っていない。

関ケ原の戦で、東軍(徳川家康側)に味方した城主の「京極高次(きょうごくたかつぐ)」(1563-1609)が、関ヶ原に向かう毛利元康(もうりもとやす)の大軍を食い止めて時間稼ぎをした。いわゆる「大津籠城(おおつろうじょう)」であり、関ヶ原の戦いの勝敗を決めるターニングポイントであったと言われている。『塞翁の楯』の舞台として描かれているのがこの「大津籠城」である。

ちなみに…「京極高次」は、妻が浅井長政の姉(京極マリア)だったということもあり、その尻の光(閨閥)によって出世した大名として、陰では「蛍大名」として揶揄されていた大名として知られている。また、「大津城」は徳川家康の戦後処理によって廃城となり、城は解体されたものの、天守閣の資材の一部は、国宝の現存天守、そしての「破風の城」としても有名な「彦根城」(👉Vol.18)に移築されている。

3.“穴太衆” vs “国友衆”

どんな攻めをも、はね返す石垣。どんな守りをも、打ち破る鉄砲。「最強の楯」と「至高の矛」との対決。『塞翁の楯』のストーリーはこのように説明されている。「最強の楯」を操るのが、石垣職人の集団として有名な「穴太衆」。主人公である穴太衆・飛田屋の頭となった「匡助(きょうすけ)」は、「京極高次」から琵琶湖畔にある「大津城」の石垣の改修を任される。それに挑む「国友衆」は、現在の滋賀県長浜市国友町に集住した鉄砲職人の集団である。「国友衆」は南蛮渡来の鉄砲の品種改良を重ね、国産鉄砲の品質向上を図った。もう一人の主人公である「彦九郎」は、新式銃である長筒を戦いの場に投入するとともに、堅牢な「大津城」を打ち破るべく、ついに大筒を投入することを決意する。大筒によって徐々に破壊されていく石垣。それを「匡助」たち職人は目にもとまらぬ早さで次から次へと改修していく。さて果たしてどちらが勝つのか。実にワクワクする展開となっている。

「五百年で一人前。三百年で崩れれば恥。百年などは素人仕事。」(本文41ページ参照)。穴太衆の中ではそのように言われているそうだ。堅牢な石垣を作る職人の気概が感じられるフレーズである。

4.ゆかりの地に出かけてみる

穴太衆のゆかりの地としてよく知られているのは、延暦寺の門前町・坂本である。里坊の町には今も美しい石垣が多く残されている。一方、国友衆については、長浜市国友町にある「国友鉄砲ミュージアム」でその歴史を学ぶことができる。『塞翁の楯』を読破した“城好き”としては、どちらも是非訪れてみたい場所である。

👉 Vol.21 「優秀な手下」

城の魅力を伝える

城の魅力を伝える