「対馬(ツシマ)」は遠い。九州本土からは玄海灘と対馬海峡を挟んでおよそ132キロも離れた、まさに“大陸の玄関”とも言うべき場所にあります。歴史的にも、地政学的にも重要な役割を果たしてきた「対馬」を、筆者は2年前に訪ねました。

1.そうだ、「対馬」へ行こう

普段滅多に出かける機会のない場所として、密かに憧れていた場所があった。「対馬(ツシマ)」である。城ブログを書き出してからは、特にその想いが強くなった。「城の興亡史」(👉Vol.3)、「石垣の話 その1」(👉Vol.12)でも触れたとおり、「古代山城(さんじょう)」は、時の天智天皇が白村江の戦い(663年)で唐・新羅連合軍に大敗を喫した後、祖国防衛ラインとして急遽築城したものである。「対馬」にはその一つ、「金田城(かねだじょう、かなたのき)」がある。

しかし…、「対馬」は遠い。九州本土からは玄海灘と対馬海峡を挟んでおよそ132キロ、羽田空港からは軽く1,000キロを超える場所にある。2023(令和5)年5月、コロナ騒動がほぼ収束に向かいかけた頃、思い立って「対馬・壱岐(イキ)」の旅に出かけることにした。とは言え、さすがに一人で出かけるのは心細い。幸い筆者には、普通の御仁であればなかなか食いつくことのない島旅行に付き合ってくれる、“気の置けない、奇特な友人”が一人いた。実にありがたいことである(笑)。

羽田空港から福岡空港へ、そこでプロペラ機に乗り換えて一路対馬空港へ。こうして長い旅が始まった。

眼下に見えるのが「対馬」

2.「対馬」が歴史において果たしてきた役割

「対馬」からは九州本土よりも朝鮮半島の方がはるかに近く、朝鮮半島は、朝鮮海峡を挟んで約49.5キロという位置にある。島の最北端には「韓国展望所」が設けられており、天気が良ければ遠くに釜山(プサン)の街並みを望むことができる。

このため、地政学的に「対馬」は、朝鮮、さらには中国大陸の影響をわが国おいて真っ先に受けやすい場所にあったと言える。その「対馬」がわが国の歴史の表舞台に出てくるシーンをあくまでも独断と偏見で振り返ってみると、①3世紀の「邪馬台国」、②7世紀の天智天皇による「金田城」、③13世紀後半の「元寇」、④16世紀後半の秀吉による「朝鮮出兵」、そして⑤1905(明治38)年の「日本海海戦」が挙げられる。以下、順番に整理してみたい。

3.「邪馬台国」への通り道

「邪馬台国」は、日本のどこにあったのだろうか。未だに解明がなされていない日本史のミステリーの一つである。一般的には「九州説」と「近畿(畿内)説」の対立がよく紹介されるが、それぞれのエリアには、2023(令和5)年に弥生時代後期のものと見られる「石棺墓」が見つかった佐賀県の「吉野ヶ里遺跡」、2010(平成22)年の発掘調査で大量の桃の種が見つかった奈良県の「纏向(まきむく)遺跡」、卑弥呼の墓の最有力候補と言われている「箸墓(はしはか)古墳」が存在することから、まさに両軍がっぷり四つ、相譲らない。ちなみに、この両説では、いわゆる『魏志倭人伝』の中の「邪馬台国」までの行程に関する記述の解釈が全く異なったものとなる。筆者にはこれを深掘りするだけの能力はないが(苦笑)、その行程をざっくりまとめてみると以下のとおりになる。

①「帯方郡」(現在のソウル付近とする説が有力)【南・東へ7000余里】➡②「狗那韓国」(現在の韓国慶尚南道金海市付近)【南へ渡海1,000余里】➡③「対馬国」(現在の「対馬」)【南へ渡海1,000余里】➡④「一岐国」(現在の「壱岐」)【南へ渡海1,000余里】➡⑤「末盧国」(現在の唐津市付近)【南東へ陸行500里】➡⑥「伊都国」(?)【南東へ陸行100里】➡⑦「奴(な)国」(?)【東へ陸行50里】➡➇「不弥国」(?)【南へ水行20日】➡⑨「投馬国」(?)【南へ水行10日陸行1月】➡⑩「邪馬台国」

⑤の「末盧国」まではほぼ異論がないところ。問題は⑥の「伊都国」以下をどの地に定めるかということになるが、九州への上陸以降、南方面への移動が主になっていることを前提とする限り、「近畿説」を直ちに採用することは難しいように感じる。「近畿説」を支持する場合には、『魏志倭人伝』の記述は「南」ではなく「東」の誤りだったのだという、一つの仮定(フィクション)がどうしても必要になってくる。一方、「九州説」においても、⑦の「奴国」をどの地に定めるかによって、「邪馬台国」の位置が最終的に北九州、南九州どちらのエリアになるのかという違いが出てくる。⑥の「伊都国」は福岡県糸島市付近、⑦の「奴国」は福岡県の博多付近とする説が現在までのところ有力であるが、その考え方には、博多の志賀島(しかのしま)から「漢委奴國王(かんのわのなのこくおう)」という金印が発見されたこと(そのように伝聞されていること)が大きく影響している。『後漢書』東夷伝によれば、後漢の光武帝が西暦57年に倭の奴国に対して印綬を与えたという記録が残されているが、今日においても、志賀島で発見された金印がそれに当たると考えられている。その当時の「奴国」と、約200年後の「邪馬台国」時代の「奴国」は果たして同一の国であったのだろうか。必ずしも明確に確認がなされているわけではなさそうである。何よりも「邪馬台国」を北九州エリア内に置こうとすると、⑥~⑨の移動が非常に窮屈なものとなって、先の行程の説明とは大きく乖離するように感じられる。

「邪馬台国」を特定するためには、この他にも様々なファクターからの検証が必要になってくる。(1)九州もしくは近畿エリアにおいてどのような遺跡、古墳が発見され、その埋蔵品の中身が何であったのか(権力者の象徴である「鏡」が発見されているか)、(2)既に弥生時代に使用されていた鉄器がどれだけ発見されているか、(3)最新のゲノム研究を通して、古代人のDNAにはどのような特徴が認められるのか(縄文人系なのか、渡来人系なのか)、(4)同じく最新の遺伝子研究を通して、現在わが国で栽培されている稲(イネ)はどこから渡来したものと特定できるのか(朝鮮半島経由なのか、それとも中国大陸から直接渡来したのか)、(5)古事記、日本書紀に残されている神話エピソード(例:天孫降臨、神武東征、国譲り等)との関係をどのように説明するか等々。こうなってくると、単に「邪馬台国」云々の論争というよりは、私たち日本人はどこから来たのか、日本という国はどのようにして成り立ったのかという、わが国の根幹に関わる問題ということになろう。だからこそ、大いにロマンがある。正解に近づくためには、考古学的な研究のより一層の深化と併せて、最新の科学的研究・知見の導入、よりグローバルな視点での物事の考察、かつそれぞれの分野の横断的コラボレーションが必要だと強く感じる。

ちなみに、筆者の友人は古代史に大変造詣が深い。今回の「対馬・壱岐」旅行の間中、「邪馬台国」までの行程に関する先の論争について熱くレクチャーをしてくれた。最近になって、中田力氏の『日本古代史を科学する』(PHP新書、2012年2月)という書籍を紹介してもらった。「邪馬台国」は宮崎平野にあったとする中田氏の考えには大いに感銘を受けたところである。

以上、「邪馬台国」の話がかなり長くなってしまったが(苦笑)、本コラムの本来の目的に戻ると、朝鮮半島から「邪馬台国」にたどり着くまでの間に、「対馬」と「壱岐」がそれぞれ通り道であったことは間違いないところである。

4.「金田城」を見る

今回の旅行の最大の目的は、「金田城」を見ることである。「石垣の話 その1」(👉Vol.12)でも引用した、天智天皇が考えた「祖国防衛ライン」というものをもう一度おさらいしてみよう。朝鮮半島から唐・新羅の連合軍が必ず日本に攻めてくる。当時の天智天皇の心中は、この恐怖感に間違いなく支配されていたものと考えられる。地図からも明らかなとおり、「金田城」は防衛ラインの最前線に当たる。

*城びと・ホームページ「超入門!お城セミナー第55回【歴史】日本の古代にお城があった!?謎多き『古代山城』って?」から引用。

対馬空港でレンタカーを借り、登山道入口まで向かう。途中の道はかなり狭く、対向車に遭遇するとすれ違いが困難な場所ばかり。気合と祈りが必要である(笑)。筆者の場合は、日頃の行いが良かったからだろうか、幸いにして行きも帰りも危ない場面に出くわさないで済んだ。登山道入口には駐車スペースがあるものの、停められるのはギリ4台程度。早い者勝ちである。

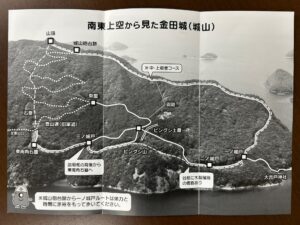

「金田城」の散策には、山登りの覚悟が必要である。幾つかの攻略ルートがあるが、筆者の場合は、地図を頼りにしながら「東南角石塁」、「南西部石塁」、「山頂・旧軍施設・浅茅(あそう)湾」、「一ノ城戸跡」、「二ノ城戸跡」、「三ノ城戸跡」といった各スポットをつまみ食いする感じで、友人と一緒に汗だくになりながら約2時間ほどの散策を楽しんだ。疲労感はそれなりに残ったが、それを十分に凌駕するだけの見どころ、絶景が満載であったと思う。

山全体を要塞化しようとしていることがよく理解できるパンフレットである

東南角石塁から黒瀬湾を望む

東南角石塁

南西部石塁。斜面に沿ってキレイに積み上げられている

山頂から浅茅湾を望む

一ノ城戸跡、石垣

二ノ城戸跡、石垣

三ノ城戸跡、石垣

山頂に立ち遠方に浅茅湾を眺めていると、遠く故郷を離れて辺境の地で祖国防衛に駆り出されていた、当時の「防人(さきもり)」のような心境になってくる。やはり…「対馬」は遠い。日本最古の和歌集である「万葉集」には、次のような歌が残されている。

父母(ちちはは)が 頭(かしら)掻き撫で 幸(さき)くあれて 言ひし言葉そ 忘れかねつる 【万葉集 巻20-4346】 (父母が 頭を撫でて 達者でいろやと 言った言葉が 忘れられない)

対馬の旅は、まだまだ続く。

城の魅力を伝える

城の魅力を伝える