「対馬」の旅行記はまだまだ続きます。対馬藩城下町としての往時の面影が残されている「厳原(いづはら)」の街並みや元寇の古戦場、和多都美(わだづみ)神社などを散策しました。

5.「元寇」と宗氏

鎌倉時代から明治時代の初期に至るまで、「対馬」を支配した豪族、大名は宗(そう)氏である。宗氏は鎌倉時代に対馬南部の「厳原(いづはら)」に館を移設しているが、それ以降、「厳原」が「対馬」の政治・経済の中心地となった。実際に車で走ってみて感じたが、「対馬」は島全体が低山と森林で覆われており、耕作に適した平地が非常に少ない。したがって、集落は必然的に河川下流のわずかな平野部分に集中していくことになるが、その中でも「厳原」は別格の都会と言える。

宗氏は、しばしば歴史の表舞台に登場する。まずは「元寇(げんこう)」においてである。「元寇」は、鎌倉時代中期にモンゴル王国(元朝)およびその属国となった高麗が二度にわたって行った日本侵攻のこと。「蒙古襲来」とも言われ、一度目の1274(文永11)年の襲来を「文永の役」、二度目の1281(弘安4)年の襲来を「弘安の役」とそれぞれ呼んでいる。「文永の役」の際には、元・高麗軍が「厳原」西部にある小茂田(こもだ)浜に上陸したため、対馬の守護代であった宗 資(助)国(すけくに)が出陣、わずかの手勢で懸命に応戦をしたものの、善戦むなしく戦死をしている。上陸をした元・高麗軍は、島民の多くを殺害し、あるいは捕虜にしたと伝えられている。

「元寇」のファーストラウンド(初戦)は、まさにここ「対馬」「厳原」の地であった。

6.秀吉の朝鮮出兵と宗氏

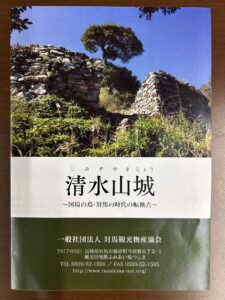

「厳原」には、さらに「清水山城」がある。16世紀末の豊臣秀吉による朝鮮出兵(「文禄・慶長の役」)にあたり、本陣である肥前「名護屋城」と朝鮮半島の釜山を結ぶ輸送・連絡の中継点として、秀吉の命によって築かれた城である(ちなみに、「名護屋城」は日本100名城(👉Vol.4)の一つに数えられる)。標高208メートルの清水山からは、「対馬」の海の玄関口である厳原港を眺めることができる。朝鮮出兵の終了後、城はすぐに廃城となったが、いわゆる織豊時代に築かれた石垣はその後も大きく改変されることはなく、保存状態が良いまま残されている。ただ、今回の旅行では時間の関係で訪れることができなかった。誠に残念である(涙)。

「文禄・慶長の役」にあたって、朝鮮側との交渉に尽力したのが対馬藩領主の宗 義智(よしとし)である。天正18(1590)年、義智は朝鮮から派遣された使節を秀吉に謁見させるにあたり、ある一計を案じる。秀吉に対しては朝鮮側が服属の意思を示したという説明を行う一方、朝鮮側に対しては今回の使節はあくまでも秀吉の天下統一を祝賀するためのものという説明を行う、いわゆる“二枚舌”である。明国(中国)征服を目論む秀吉が納得するわけはなく、その企ては失敗に終わる。結果、「文禄の役」では、義智は一番隊の先導役を任されることになる。

朝鮮出兵終了後は、新たに天下人となった徳川家康の命を受け、義智は断絶状態となった朝鮮との国交をするための交渉役を担う。義智の尽力もあって、室町時代から続いていた「朝鮮通信使」が江戸時代に入って再び復活するに至った。元々耕地が少ない「対馬」では、国力を保持するために海外貿易に依存せざるを得なかった。義智が対朝鮮との関係維持に必死に尽力をした背景が透けて見える。

「厳原」には、街のあちこちに石垣塀に囲まれた武家屋敷跡があり、対馬藩城下町としての往時の面影を偲ぶことができる。「朝鮮通信使}は、幕府の財政状況悪化によって中止となるが、1811(文化8)年の最後の国書のやり取りは、ここ「対馬」「厳原」で行われている。城下の石垣は、このタイミングで美しく整えられたものと言われている。筆者は中村地区を散策してみたが、その情緒、風情は、本土の城下町とは一味も二味も異なるものであった。「鏡積み」(石の平らな面を前面に出し、形や大きさが異なる石を隙間なく積み上げるもの)と呼ばれる手法は、一見の価値がある。近くには、かつての宗氏の居館であった「金石城」跡が史跡として残されている。

「鏡積み」による石垣

「金石城」跡

7.神社の多い島

「対馬」を車で走ってみて、もう一つ感じたこと。それは、神社の数がとにかく多いということだった。「延喜式神明帳(えんぎしきじんめいちょう)」(神社の格式(社格)を定めるもの、927(延長5)年に制定)によれば、九州地区全体で「官社」として指定されている神社は全部で98社、その3分の1近くに相当する29社が「対馬」にあるとのこと。まさに驚きの数字である。

大陸航路の拠点、国防の最前線、国境の島。国として「対馬」を重要視してきたことはよく理解できる。同時に、元々この島は、その土地柄からして自然崇拝が盛んに行われていた、“神々が宿る島”であったと考えられる。

「対馬野生生物保護センター」(通称:やまねこセンター)を訪れる際に、神秘的な雰囲気に惹かれ偶然立ち寄ったのが「天神多久頭魂(あめのたぐづだま)神社」である。特に社殿などの建物は無く、鳥居と石積みがあるだけの神社。後になってわかったことであるが、古くから「対馬」には太陽と山を崇拝する「天道信仰」というものがあり、この「天神多久頭魂神社」はまさにその中心地であったとのこと(鳥居の後方には信仰の対象となった天道山が見える)。さもありなんと感じさせる場所である。

「対馬」で是非訪れてみたかった神社が「和多都美神(わだづみ)神社」である。祀られているのは、海幸山幸の神話で有名な彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と豊玉姫命(とよたまひめのみこと)。古くから龍宮伝説が伝えられている神社である。入り江の海の中に二つの鳥居が建っており、満潮時にはあたかも竜宮城の入口を思わせるような、神秘的な雰囲気を醸し出している。

最近になって、非常に残念なニュースに接した。2025(令和7)年3月23日、和多都美神社は、フェイスブック(FB)で崇敬者以外の境内立ち入り禁止を講じる措置を公表している。物議を醸しかねない、大変厳しい措置と言えるが、そこにはコロナ終息後のインバウンド急増に伴い、韓国人観光客による度重なる迷惑行為(喫煙やポイ捨て、投石、排せつなど)によって神社側が悩まされ続けていた、という背景がある。一方で、氏子・崇敬者については、神様への敬意を持って参拝する限り、神社側は立ち入りや写真撮影の制限を設けていない。ちなみに、ここでいう崇敬者とは、「神様に対する尊崇、崇敬の念をもってきちんとお参りしてくれる人」のこと。我が身に置き換え、神聖な場所、エリアを訪れる時には十分に気をつけなければ、という思いを強くした。

旅のフィナーレに「日本海海戦」のことを触れたい。

城の魅力を伝える

城の魅力を伝える