「対馬」から「壱岐」までは、フェリーによる2時間以上の船旅となります。両島の面積を比較すると、「壱岐」は「対馬」の約5分の1の大きさ。コンパクトな島ということになりますが、魅力は盛り沢山、てんこ盛りに詰まっています。

1.「壱岐」が果たしてきた役割

「対馬」は南北約82キロメートルにも及ぶ、長大な島である。その面積は、およそ700キロ平方メートルで、沖縄本島、佐渡島、奄美大島に次いでわが国では4番目に大きい島ということになる。これに対して「壱岐」は、面積がおよそ140キロ平方メートル。「対馬」の約5分の1の大きさになる。もっとも、「対馬」は島全体が低山と森林で覆われているため(👉Vol.30)、「壱岐」の方が全般的に開けているという印象を強く受ける。「対馬」の厳原港から「壱岐」の郷ノ浦港までは、九州郵船のフェリーにて2時間以上の船旅となる。

「壱岐」は「対馬」と同様、地政学的な理由で、古くから朝鮮半島と九州とを結ぶ中継地としての役割を果たしてきた。したがって、①古代史における3世紀の「邪馬台国」、②13世紀後半の「元寇」、③16世紀後半の秀吉による「朝鮮出兵」という場面では、「対馬」とシンクロするようにして「壱岐」が歴史の表舞台に登場する。かつて有力な豪族が存在していたことを雄弁に物語る大規模な環濠集落、古墳群、数多くの神社や祠、さらには自然によって造られた名勝の数々。「壱岐」はあたかも島全体が一つの宝石箱のようである。

2.スタイリッシュな「一支国博物館」

「壱岐」の歴史を学ぶのであれば、まず「壱岐市立一支国博物館」を訪れるべきであろう。壱岐島はかつて弥生時代には「一支国(いきこく)」と呼ばれ、中国の歴史書『魏志倭人伝』には「一大国」として登場する。ちなみに「魏志倭人伝」の記述によれば、「對海(対馬)国」から「一大(壱岐)国」までは一海渡、千余里、「一大国」から「末盧国(現在の唐津市付近)」までは一海渡、千余里とされている(👉Vol.29)*。

*対馬の厳原港から壱岐の内海(うちめ)湾までの直線距離はおよそ64キロメートル、壱岐の内海から唐津まではおよそ41キロメートルであることからすると、これをそれぞれ「千余里」としていること自体、かなりアバウトな印象を持つ。ちなみに、現在の中国で採用されている「里」の単位によれば、一里は500メートル(日本の場合は約4キロメートル)。これを前提とする限り、それぞれの航海において一回につき500キロメートル以上移動した計算となる。「魏志倭人伝」の記述そのものの正確性を疑う論者からすると格好の攻撃材料となる点であるが、これに対しては、魏王朝の時代には「短里」が用いられていたとする冷静な分析が既になされている(中田力『日本古代史を科学する』43ページ参照。中田氏は「魏志倭人伝」の一里を60メートルとしている)。「邪馬台国がどこにあったか」という問題については、(海洋上の測量技術はまだ未熟であったものの)当時の中国が最先端の正確な測量技術を持っていたという前提の下、「魏志倭人伝」の記述に沿って忠実にこれを検証することが正しいアプローチの仕方であると考える。

かつて「一支国」の拠点として栄えていたのが原の辻(はるのつじ)遺跡群(国指定特別史跡)であり、「博物館」はその原の辻遺跡を一望できる小高い丘の上に建っている。かの有名な建築家黒川紀章が、生前最後の作品として設計を行ったそうで、緩やかな曲線を描いた天然芝の屋根が特徴的な、スタイリッシュな建物である。

エントランスを入って2階へ進むと、展示演出は(1)『魏志倭人伝』の世界➡(2)ビューシアター➡(3)通史ゾーン➡(4)古墳ゾーンと続いていく。(1)の閑話。『魏志倭人伝』には30の国が登場するが、国の説明において最も字数が多いのは「伊都国」の112文字、次いで「対馬国」の64文字、「一岐国」は三番目に多い57文字であるとのこと。大陸における「一支国」への関心の高さが伺われる事実である。(4)の閑話。「壱岐」には、長崎県全体の約6割に当たる280基以上の古墳が存在するとのこと。このゾーンでは、【日本遺産】に指定された巨石古墳である「笹塚古墳」の実物大模型を見ることができる。

1階には、弥生時代の「一支国・原の辻」を再現した大型ジオラマ模型が展示されており、160体を超える人形たちがひときわ目を引く。原の辻遺跡復元公園を眼下に一望できる4階展望室からの眺めも素晴らしい。この博物館の売りは、誰がなんといっても“魅せる”展示であろう。

3.元寇の戦いにおけるヒーロー

「対馬」と同様、「壱岐」においても1274(文永11)年の「文永の役」、1281(弘安4)年の「弘安の役」の二度にわたって元軍の襲来を受ける。「文永の役」の際には勝本町周辺が、「弘安の役」の際には芦辺町周辺が主戦場となった。元軍との間で激しい戦闘を繰り広げたヒーローとして有名なのが、少弐 資時(しょうに すけとき)である。

少弐 資時は、「文永の役」の際に大宰府守護を務めた少弐 景資(かげすけ)の甥っ子で、弱冠19歳の武将。「壱岐」の守護代に任ぜられ、瀬戸浦に上陸をした4万の元軍軍勢を迎え撃ったが、大軍の前には刃が立たず、壮絶な最期を遂げた。勢いに乗った元軍は「壱岐」の島民たちに対し暴虐を行った後、博多湾へ侵攻をしたが、「文永の役」を通して相手方の戦いを熟知した日本軍は石塁を築いて防御するとともに、組織的なゲリラ戦を展開して徹底抗戦をしたため、壱岐方面への退却を余儀なくされる。勢いに乗った日本軍は、船団を編成してさらに元軍を追撃、瀬戸浦の地において大損害を与え、見事リベンジを果たした。その後大型台風が元軍を襲い、撤退を余儀なくされたというわけである。

天祐に助けられたと言ってしまえばそれまでだが、元軍の侵攻をたやすく許さなかった日本軍側の必死の抵抗があった(さらにその陰に「対馬」「壱岐」の多くの住民たちの犠牲があった)からこその大逆転…という思いを強く持つ。芦辺港近くには「少弐公園」があり、少弐 資時の墳墓がある。

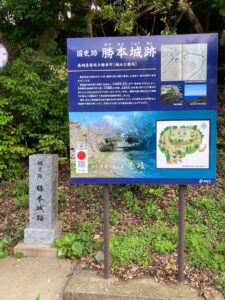

4.朝鮮出兵時の兵站基地であった「勝本城」

豊臣秀吉は、朝鮮出兵にあたって全国の諸大名には「備前名護屋城」の築城を、平戸領主の松浦 鎮信(まつら しげのぶ)には朝鮮に向かう兵士の休息と物資の補給を行うための兵站基地として「勝本城」の築城をそれぞれ命じた。築城の名を受けた松浦 鎮信は、島原領主有馬 晴信などの協力を得て、わずか4か月で基礎となる石垣を完成させたと言われている。

「勝本城」には、今でも石垣がきれいに残されている。16世紀末は、わが国の築城技術が飛躍的に向上した時期であり、石垣の積み方においても、石を加工せずに積み上げていく「野面積」から石同士の隙間をなくす「打込接」(うちこみはぎ)へと技法が変わっていくタイミングでもあった。「勝本城」の石垣には、その変化がまさに見て取れる。

徳川家康の時代になって、対馬藩の宗 義智の尽力によって朝鮮との外交が再開されたことは既に触れたが(👉Vol.30)、その証しとして、「備前名護屋城」と「勝本城」はそれぞれ取り壊されることになった。朝鮮王朝の使節団は、「勝本城」を壊しているところを現地で確認し、自国の王に報告をしたとのことである。文禄・慶長の役の時にだけ存在した城だと考えると、何だか少しはかない気持ちになってくる。 なお、勝本港の近くでは「勝本朝市」が行われており、地元の人と触れ合うことができる。

5.神々のゆかりの地

『古事記』の国生み神話では、伊邪那岐命(イザナギノミコト)と伊邪那美命(イザナミノミコト)の夫婦神によって、淡路島➡四国➡隠岐島➡九州➡壱岐島➡対馬➡佐渡島➡本州という八つの島が次々に生まれていく。このエピソードからも明らかなとおり、「壱岐」と「対馬」の両島は、古来より神々とのゆかりが深い、特別な場所であったということができる。現在でも、「壱岐」には神社庁に登録されているものだけで150以上の神社が存在する。

その中でも別格と言えるのが、日本遺産にも認定されている「小島神社」であろう。内海(うちめ)湾に面した島全体が神域となっており、天照大神(アマテラスオオミカミ)の弟神である須佐之男命(スサノオノミコト)や、母神である伊邪那美命などが祀られている。干潮時の前後の数時間だけ、海から参道が現れてお詣りが可能となる。太陽と月の引力によって神様に会うことができる、まさに神秘のパワースポット。その様子は、「壱岐のモンサンミッシェル」とも呼ばれている。

6.その他の名勝&グルメ

「壱岐」には名勝・旧跡が数多い。芦辺港近くには「はらほげ地蔵」がある。お地蔵さんのお腹の部分に丸い穴があいているので「はらほげ」と呼ばれているが、遭難をした海女さんやクジラを供養するため、地元では長きにわたって信仰されてきたとのこと。そんな謂われを聞くと、その姿は余計に哀愁を帯びてくる。筆者が訪れた時は干潮時であったが、満潮になるとお地蔵さんは胸まで海に浸かるそうだ。

「壱岐」を代表する景勝地のひとつが、郷ノ浦町黒崎半島にある「猿岩」である。そっぽを向いた猿(ゴリラ)にそっくりな高さ45メートルの奇岩で、まさに“映える”ビューポイントである。同じく郷ノ浦町には、大鬼のデイがクジラをすくい取るために踏ん張ってできた“足跡”であると言い伝えられている、「鬼の足跡」という景勝地がある。いずれも長い年月をかけて自然が作り出した景観であり、「壱岐」の懐の大きさを感じさせる。

「壱岐」には美味しいグルメも多い。壱岐島特産のウニ、全国的にも有名な壱岐牛、夏の時期はヤリイカ、秋から冬の時期はアオリイカ等々。数え上げたらキリがない。皆さんは「壱岐」が麦焼酎発祥の地と言われていることをご存知だろうか。ランチ場所として「味処味よし」さん、「壱岐牛・和牛 弦」さんなどに当たりをつけていたが、なぜかどこも休業。聞けば、筆者が「壱岐」を観光した日は、偶然にも「郷ノ浦八日市(春の市)」の真っ最中で、一方通行となった通りに数多くの屋台が出店され、大混雑となっていた。いやはや何とも、持っているというか、持っていないというべきか…。友人のアドバイスによって急遽作戦を変更、少し郊外にあるパン屋さん「パンプラス」へ出かけた。カレーパン2018年グランプリ金賞受賞の「壱岐牛カレーパン」を食す。値段はなかなかのもんであるが、いゃあ~、本当に美味しかった。

後ろ髪を引かれる思いで夕方、郷ノ浦港から「ジェットフォイルビーナス」に乗船し博多港へ、帰路に着く。思えば遠くへ来たもんだ。古くから大陸との中継地となっていた「対馬」と「壱岐」を満喫した、実に楽しい旅であった。

城の魅力を伝える

城の魅力を伝える