「高井寺(こうせいじ)」を訪れた際、福島正則の霊廟が長野県上高井郡小布施町の「岩松院(がんしょういん)」にあることをご住職の奥様に教えていただきました。そうとわかれば、これはもう行くしかない。翌日は、小布施観光へ出かけてみました。

1.古刹(こさつ)「岩松院」

「岩松院」は、文明4(1472)年に開山した曹洞宗の寺(古刹)である。この寺には3名の歴史上の人物が深く関わっている。①武将「福島正則」、②俳人「小林一茶」、そして③浮世絵師「葛飾北斎」である。ジャンル、活躍した年代の異なる3名の人物がいかにしてこの寺と関わりを持つようになったのか、簡単に触れてみたい。

①まず「福島正則」である。正則が信州高井野藩へ配流の身となり、64歳の生涯を閉じたことは既に触れたとおりである(👉Vol.25)。正則の元々の菩提寺は京都臨済宗大本山の「妙心寺」であったが、信仰心の篤い正則は遠く離れた信州の地にも菩提寺を求めたそうで、その縁あって、遺体は「岩松院」に葬られることになった。境内には「霊廟」が建てられている。まさに「ひっそりと」という表現がぴったり当てはまる。悲運の武将が安らかに眠るには、ある意味ふさわしい場所なのかもしれない。

②「小林一茶」(宝暦13(1763)年~文政10(1828)年)は、松尾芭蕉、与謝蕪村と肩を並べる、江戸時代を代表する俳人の一人である。生まれは北信濃の北国街道の宿場町、柏原。実家は裕福な農家であったものの、少年時代は継母との折り合いが悪く、15歳の時に江戸に奉公に出された。以来、51歳で柏原に戻るまで、江戸、房総方面で俳諧行脚を続け、次第に名を馳せていく。52歳にして最初の結婚、四人の子供が生まれたが、いずれも早逝(そうせい)。柏原での一茶は、俳句の世界では多くの門人を抱える師匠の座にまで昇りつめたが、私生活においては決して恵まれていなかったようである。

「岩松院」には、「蛙合戦の池」がある。『やせ蛙 負けるな一茶 是に有り』。誰もが口ずさめる、有名な句である。一茶54歳の時に、病弱な幼児 千太郎のことを想って詠んだものと言われている。小さくて弱そうな蛙よ、負けるなよ、私(一茶)がここで応援しているぞ。先の私生活のことを知ると、この句を詠んだ一茶の気持ちが痛いようによくわかる。池のほとりには、一茶直筆の句碑がある。

2.超長生き北斎による天井画

「葛飾北斎」(宝暦10(1760)年~嘉永2(1849)年)は、90歳で亡くなるまでに90回以上の引っ越しをしたと言われる、当時としては“超長生きの人”であった。生まれた場所は東京都墨田区。これを記念して、現在、墨田区には「すみだ北斎美術館」が建てられている。

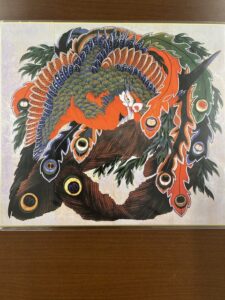

北斎は、80歳を過ぎてから4回ほど小布施の地を訪れている。いずれも小布施の豪商高井 鴻山(こうざん)の招きによるものであったが、4回目の訪問(88歳~89歳)時に、「岩松院」に天井画の大作を描いた。「八方睨み鳳凰図」である。大きさは実に畳21畳分、過去に塗り替えを一度も行っていない、まさに圧巻のスケール。当日のガイド役の方の説明によれば、見る角度を変えることで色合いの見え方も変わり、また「鳳凰図」の中には富士山が巧みに隠されているように見えるとのこと。是非、ご自身の目で確かめていただきたい。ちなみにこのガイドさん、①福島正則、②小林一茶、③葛飾北斎に関するエピソードを面白おかしく、流れるような軽妙なトークで説明されていた。見学者を最後まで飽きさせない、まさに“喋りのプロ”。信州人には逸材が多いものだ(笑)。なお、本堂内の写真撮影は禁止、寝転がって天井を眺めることもご法度とのことなので、ご注意いただきたい。

鳳凰図の写真が撮れなかったので、代わりに色紙を購入

3.小布施の街並み

小布施町は須坂市に隣接し、千曲川右岸の松川扇状地に位置している。半径2キロメートル以内にすべての集落が入る、長野県で一番小さな町である。前記②の葛飾北斎の専門美術館である「北斎館」、高井鴻山に関する資料が集積・展示されている「高井鴻山記念館」、「おぶせミュージアム・中島千波館」など、美術館・ギャラリーが充実しているほか、「小布施堂」本店、「竹風堂」小布施本店、「桜井甘精堂」本店など、小布施を代表する栗菓子の名店が軒を連ねる。個人的には、「桜井甘精堂」北斎亭の「栗々クリームあんみつ」は絶対に外せない(笑)。

「栗と北斎と花のまち」小布施。比較的狭いエリアに様々な見どころやグルメスポット、温泉、江戸時代から続く酒蔵・蔵元などがグッと凝縮されており、訪れる者を決して飽きさせることがない。リピーター率が高いというのも大いに頷けるところである。観光地としての街づくりが非常に上手くいった、稀有な場所ではないだろうか。

4.番外編のアクシデント

小布施の町を堪能したところであるが、「岩松院」においては番外編とも言うべきアクシデントがあった。本堂で非常に面白い話が聞け、その余韻に浸りながら帰ろうとすると、今回の旅行に付き合ってくれた妻の靴が靴置き場にない。そう、他の観光客に靴を取り違えられたのである。今にして思えば、本堂に入る前に「靴の取り違いにご注意ください」という貼り紙がやたら目を引いたのであるが、後の祭り。お寺の方からサンダルをいただけたので、最悪の事態だけはなんとか免れたが、楽しい旅行に完全に水を差す出来事となった。

観光地では、靴の取り違いに気をつけなければいけないこと(被害者にも加害者にもなり得ること)を身をもって経験した。このブログを読まれた方で、もし心当たりのある方がいらしたら、今からでも決して遅くないので「岩松院」へ連絡をしてほしい。

👉 Vol.27 「隠し湯めぐり その1」

城の魅力を伝える

城の魅力を伝える